中国鲎具有重要的科学研究价值和药用价值,也有学者建议把鲎资源提高到国家战略储备资源[3]。目前关于中国鲎的研究主要集中于组织学[4⇓-6]、发育生物学[7]、遗传学[8]、生态学[9⇓⇓-12]及繁殖生物学[13]等,其中对鲎血液及其制品[14⇓-16]的研究较深入,但对中国鲎人工驯养的研究则较少,Ying Z W等[17]开展了牡蛎肉和鱼肉对中国鲎产卵的影响。笔者于2021年在福建罗源开展了中国鲎人工驯养繁殖技术研究,通过模拟福建省沿海自然生态环境,初步实现了中国鲎在人工驯养条件下的自然产卵,对其产卵行为、人工孵化及苗种培育开展了较为系统的研究,旨在为今后开展福建沿海中国鲎资源保护和人工繁殖研究提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验在福建省罗源县鉴江镇室内工厂化养殖车间进行,养殖车间占地面积0.2 hm2,场内有水泥池60口,每口面积18 m2,规格为6.0 m×3.0 m×1.0 m,每口池均设1个进水阀门与1个排水口。

1.2 试验材料

中国鲎均采自福建沿海。经过省级渔业主管部门审批,获得采捕证后,笔者于2021年5—6月捕捞收集中国鲎,运回试验点后进行生物学基础数据测量。雄性个体平均头胸甲宽为(25.23±1.46) cm,平均体质量为(1.34±0.18) kg;雌性个体平均头胸甲宽为(32.12±1.78) cm,平均体质量为(3.04±0.41) kg。

1.3 数据分析

亲鲎驯养前测定各对中国鲎体质量,苗种培育前测定初始1龄幼体平均头胸甲宽(W0),试验结束测量平均头胸甲宽(W1),并按公式计算成活率、蜕皮率和生长率。

1.4 驯养培育

1.4.1 驯养条件

对3口亲鲎驯养池进行改造,用A、B和C分别标记池号,底部一半铺30 cm厚的沙,一半不铺沙,中间用砖头隔开,以防止水流冲击沙层,导致沙子流失。驯养前5 d用高锰酸钾进行全池浸泡1 d,后重点对池底和沙层进行彻底消毒,每2 m2布一个充气石。

1.4.2 亲鲎选择和消毒处理

选择活力强、体质健壮、外形无损伤、性腺发育良好的12对成鲎作为亲鲎进行培育。对亲鲎体表及附肢上的附着物进行清理,再用10 mg/L高锰酸钾进行消毒15 min,随机放在A、B和C池中驯养,每池4对,雌雄亲鲎均以二维码标记,同时做好相关记录。

1.4.3 水质条件

场区用水为直接抽取的海水,经砂滤后装入蓄水池备用,试验期间海水盐度为24~28,pH 8.1~8.3,驯养期间自然水温为8.5~32℃,溶解氧大于4 mg/L。

1.4.4 饵料投喂

水温升到18℃以上开始投喂生物饵料,投喂时做到“三定”:一是定时,即每天下午5~7点集中投喂1次,驯化诱喂过程中要掌握好节奏,宜多次少投;二是定质,要保持饵料新鲜,饵料可选择贝类、沙蚕和野杂鱼等,保持营养相对均衡;三是定量,日投喂量约为中国鲎总体质量的2%~3%,温度升高,投饵量逐渐增加。性腺强化培育期和繁殖期投饵量适当增加至4%~5%,不同的生物饵料采用隔天交替投喂。

1.4.5 日常管理

为保持池内水质清新,每天上午7~8点全部换水并清洗池子及沙层,用毛刷清理池壁及底部残饵和粪便。定期测定试验池水质、温度、pH值等环境理化因子,检查亲鲎的健康情况。每日对试验池的水色、鲎的摄食和活动状况以及早晚温差进行观察记录,发现问题及时采取措施。

1.5 自然产卵

亲鲎营养强化培育宜在4—5月开展,为期2个月,待水温在28℃以上,雌、雄亲鲎开始成对游泳、匍匐,群体聚集效应明显时,进行人工诱导自然产卵。产卵时,需降低养殖池水位并避免人为惊扰。由于中国鲎一般在夜间分批产卵,因此在其产卵后不要立即收集受精卵,以防打扰亲鲎继续产卵。产卵后加大充气量,一般2 d再将亲鲎移到另一口池,将已产卵池出水口用40目网袋套住,排水时用水泵搅动底部沙层,使受精卵露出沙层,并快速将池内水排干。再从进水口用水泵逐一冲洗沙层至出水口。由于受精卵是沉性卵,会聚集到沙层低洼处,因此收集时需要下池捞取。将出水口网袋中的受精卵和人工收集的受精卵集中,采用分次清洗、荡漾等方法将杂质、沙粒和受精卵分开。

1.6 人工孵化

人工收集产在沙中的受精卵,并反复清洗、去除杂质,消毒处理后再移至循环温控孵化系统中。之后将受精卵平铺于自制孵化筐中(0.5 m×0.5 m,网目20目),漂浮在水体表面微流水孵化,底部充分曝气。人工孵化期间,控制光照、溶解氧浓度(5 mg/L以上)、温度(28~30℃)、盐度(25~28)和pH(8.1~8.3)。每天上午用过滤新鲜海水换水1次,隔天用聚维酮碘浸泡受精卵消毒,定期挑拣出无活性和霉变的卵。定时随机挑选受精卵,观察胚胎发育情况。孵化后的1龄幼鲎在孵化筐中暂养5 d,再转入恒温养殖系统进行苗种中间培育。

1.7 苗种培育

将1龄幼鲎放入恒温养殖循环水系统中快速培育,底部铺设1~2 cm细沙,投放密度一般控制在5 000 ind/m2以内。鲎苗放入2~3 d后,基本上全部潜沙生活,少部分会在水中或水面游动,每天傍晚定时投喂少量丰年虾幼体,可根据幼体密度和摄食情况,调整投喂量,同时培育底栖硅藻作为辅助饵料。

1.8 疾病防治

在亲鲎驯养、性腺强化培育与苗种培育期间,坚持“防重于治、早发现、早治疗”的病害防治原则。定期消毒,保持水质清新,减少寄生虫的滋生。驯养期间,亲鲎足部和口部如有乳白色蠕虫等寄生虫,先用海水冲洗以清除寄生虫,再用8 mg/L高锰酸钾进行浸泡消毒,消毒时间不宜过长。1龄幼鲎培育过程中,偶尔出现纤毛虫寄生,主要集中于幼鲎甲壳。铺沙底质因残留饵料而变黑,容易滋生细菌,需定时倒池清理。

2 结果与分析

2.1 人工驯养和亲本培育

表1 中国鲎头胸甲宽、体质量测量结果

Tab.1

| 池号 Pond no. | A | B | C | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |

| 头胸甲宽/cm Carapace width | 25.73±1.45 | 32.60±1.14 | 24.5±1.65 | 33.18±1.93 | 26.45±1.39 | 32.23±1.44 |

| 体质量/kg Body mass | 1.37±0.20 | 3.13±0.52 | 1.26±0.14 | 3.14±0.37 | 1.39±0.21 | 2.87±0.38 |

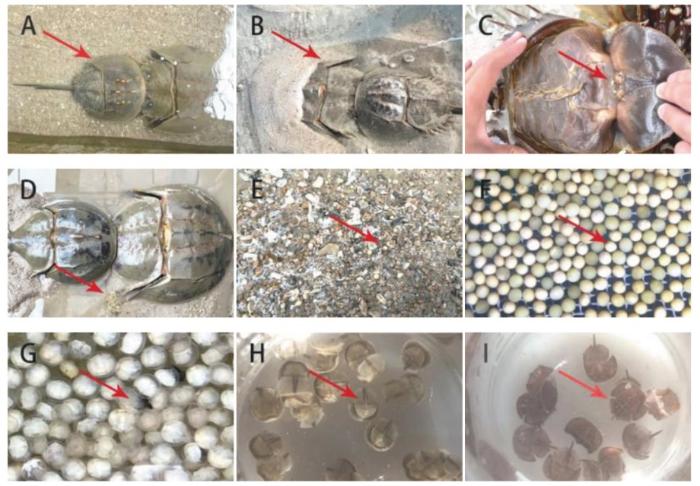

图1

图1

亲堂性腺促熟及苗种孵化

注:A.匍匐摄食;B.窝沙;C.卵子检查;D.产卵;E.受精卵;F.孵化;G.胚胎发育;H. 1龄幼体;I. 2龄幼体。

Fig.1

Gonadal maturation and seedling hatching of T. tridentatus

Notes:A.Crawling and feeding; B.Litter sand; C.Egg examination; D.Spawning; E.Oosperm; F.Hatching; G.Embryo development; H.1st instar larvae; I.2nd instar larvae.

亲鲎培育期间饵料投喂情况如表2所示,2022年5—6月采用不同饵料交替循环投喂方式进行性腺强化培育,为期2个月。第1天投喂菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum),投喂时,将外壳剖开,带壳投喂,投喂后及时清理空壳;第2天投喂双齿围沙蚕(Perinereis aibuhitensis);第3天投喂牡蛎(Ostrea rivularis)肉,循环投喂。投喂量根据摄食情况适当调整,贝类和沙蚕饵料投喂比例控制在1:1。

表2 亲鲎性腺强化培育期间不同饵料交替循环投喂情况

Tab.2

| 时间 Time | 饵料组成 Diet composition | 饵料比例/% Feed proportion |

|---|---|---|

| 第1天 First day | 菲律宾蛤仔 Ruditapes philippinarum | 30 |

| 第2天 Second day | 双齿围沙蚕 Perinereis aibuhitensis | 50 |

| 第3天 Third day | 近江牡蛎肉 Ostrea rivularis meat | 20 |

2.2 人工繁殖

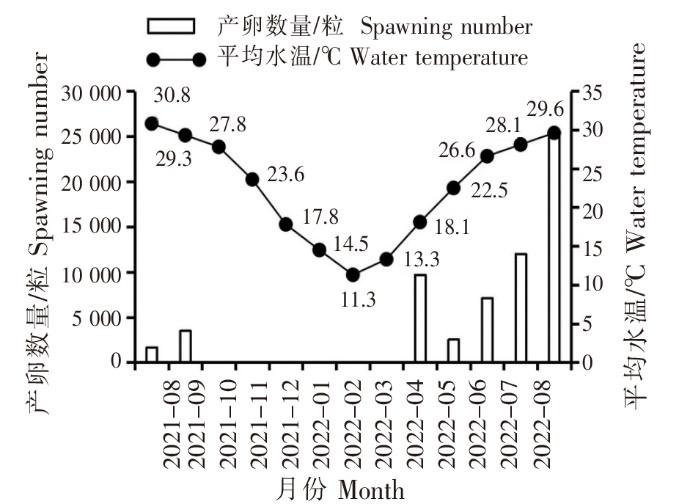

2021年8月至2022年7月共自然产卵6万多粒,2022年产卵高峰期在6—8月,3个月产卵约4.4×104粒,产卵期间平均水温均在26.6℃以上。2021年10月至2022年3月均未见产卵。2022年2月水温最低为8.5℃,平均水温只有11.3℃,亲鲎出现行动迟缓、无任何摄食行为现象。随着水温逐渐升高,中国鲎变得活跃,逐渐交替投喂饵料,投喂量随着水温升高逐渐增加,产卵量和养殖池水温周年变化如图2所示,2022年4月开始陆续产卵1万多粒,5月至8月产卵数量逐渐递增,2022年8月产卵数量最多,达2.5×104粒以上,平均水温也达到29.6℃。

图2

图2

水温和中国堂产卵数量的周年变化

Fig.2

Annual variation of water temperature and spawning number of T. tridentatus

2.3 苗种孵化及培育

收集的受精卵经卵裂约5~7 d进入囊胚期,15~18 d为附肢原基形成期,19~22 d形成第1次胚内蜕皮的胚,26~28 d形成第2次胚内蜕皮的胚,35~38 d形成第3次胚内蜕皮的胚,44~45 d形成第4次胚内蜕皮的胚,47~51 d孵化为1龄幼鲎 (头胸甲宽约为5.8 mm)。三池共孵化中国1龄幼鲎约2.7×104只,平均孵化天数为(48±3) d,平均孵化率约为48%(表3)。

表3 中国鲎受精卵孵化情况

Tab.3

| 池号 Pond no. | 产卵次数/次 Frequency of spawning | 产卵量/粒 Spawning number | 孵化天数/d Incubation days | 1龄幼体数量/只 Number of 1st instar larvae | 孵化率/% Incubation rate |

|---|---|---|---|---|---|

| A | 1 | 13 014 | 44 | 6 724 | 51.67 |

| B | 2 | 18 212 | 47 | 8 956 | 49.18 |

| C | 3 | 24 357 | 53 | 10 690 | 43.89 |

6月底采用循环水恒温系统、水产经济物种混养、仿生态培育模式开展苗种培育研究工作。其中循环水恒温系统试验培育1龄幼鲎5 000只,水温设定为(28.5±1)℃,经过2个月的培育,共计1 278只幼鲎蜕皮变为2龄幼体,蜕皮率为25.56%,成活4 848只,成活率达97.56%,2龄幼鲎平均头胸甲宽为7.8 mm,平均生长率为9.3%(表4)。

表4 1龄至2龄幼鲎培育情况

Tab.4

| 年-月 Year-month | 1龄幼体/只 1st instar larvae | 2龄幼体/只 2nd instar larvae | 平均头胸甲宽/mm Average carapace width | 平均水温/℃ Average water temperature | 成活率/% Survival rate | 生长率/% Average growth rate |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2022-07 | 5 000 | 0 | 5.90 | 28.5 | 97.56 | 9.3 |

| 2022-09 | 3 600 | 1 278 | 6.45 |

3 讨论

3.1 人工驯养环境条件是中国鲎自然产卵的关键

开展人工驯养需了解野外自然种群繁衍生息的关键生态环境条件。中国鲎成体在高潮线沙滩地产卵和卵孵化,幼鲎生长发育一般在潮间带泥沙滩,亚成体一般生活在浅水区,冬季蛰居在深水区。栖息地主要影响因素有沉积物特性和足够振幅的半日潮汐等[18],成体生活的适宜水温在22~30℃之间。笔者通过改造室内养殖池的结构,模拟野外产卵场底质特点,铺设沙层,设置每日水位变化,并构建微流水生境,采用不同生物饵料组合投喂的方式驯养野生中国鲎,周年水温为12~32℃,在日常养殖管理过程中,及时清除残饵及排泄物,以防其霉变污染水质。采用此种养殖模式,经过1年多的人工驯养,中国鲎成鲎存活率较高,可达到95%以上,亲鲎性腺发育较为成熟,可用于人工诱导自然繁殖。

通过主管部门行政审批后,制定科学驯养繁育技术[19],利用仿天然生境条件,采用自然诱导产卵后的亲鲎可再次进行人工繁殖,达到多次产卵重复利用的目的,提高了亲鲎的利用率,有利于保护濒危物种中国鲎的种质资源。

3.2 中国鲎产卵场环境构建和自然诱导产卵

在驯养过程中,发现中国鲎的自然产卵行为与温度、光照、水深、底质类型、营养条件等因素均存在相关性,且相关影响因素均有一定的阈值范围,超出阈值范围,其繁殖活动会受到影响,这与其他水生动物相似[20]。基于前期野外自然产卵场及育幼栖息地的观测结果,对驯养池和产卵池进行改造,有效地构建了人工模拟产卵的环境,通过水温、水深和饵料种类的变化来调控中国鲎产卵,通过观察亲鲎摄食数量、行为活动、产卵数量等,精确调控和确定人工产卵池环境的具体参数,例如干露时间、底质类型等。目前,获得中国鲎亲本主要靠天然捕捞,诱导中国鲎在仿生态环境中进行自然繁殖是一种值得推荐的育苗方式,既能够保护中国鲎亲本的数量资源,又能够实现其繁育增殖。中国鲎的繁殖生态需求[21]及生境情况[22]已基本被阐明,下一步可围绕这些繁殖关键环境因子的作用机理进行研究,进一步探明中国鲎自然繁殖与外界因素的关联性,进而为中国鲎自然产卵场等关键栖息地保护、产卵场修复和野外种群恢复等物种保护决策等提供理论基础和技术支撑,为中国鲎的可持续保护与利用奠定基础。

人工诱导产卵技术在鱼类[23]和贝类[24]中应用较成熟,但在中国鲎繁殖研究中报道较少。通过模拟自然生态环境,2022年自然诱导中国鲎的自然产卵6万多粒,人工收集的受精卵经卵裂约3~5 d进入囊胚期,12~15 d后出现附肢原,约17 d出现胚内蜕皮,42~45 d后破膜孵化为1龄幼鲎2万多只 (头胸甲宽为5.6~6.0 mm),经过40多天的培育,1龄幼体开始逐渐蜕皮变成2龄幼体(头胸甲宽7.6~8.0 mm),2龄幼体具有剑尾,潜沙能力更强,摄食能力较1龄体强,体色也较1龄体黑。在培育1龄幼鲎时需特别注意水温变化,水温应保持在28℃以上,幼鲎摄食能力增强,可加快蜕皮时间。2022年8月平均水温达28℃以上,亲鲎产卵量明显增加,且随着水温变化而明显变化,这与廖永岩等[25]研究结果较一致。诱导中国鲎自然产卵,不仅在技术上可行,在生产上也是可以应用的。人工育苗的最终目的是实现种群数量恢复或人工养殖,鉴于鲎的养殖周期较长,目前苗种主要是用于海区增殖放流。

3.3 人工仿生态养殖的可行性分析

20世纪80年代,梁广耀等[26]开展了中国鲎的暂养试验,抽血量合理和抽血间隔时间恰当,可以达到反复采血制取鲎试剂的目的。洪水根等[27]提出了一种可应用于大规模生产鲎的人工育苗与养殖方法,采用日常养殖与投饵饲养分开进行的措施,提出确保有效觅食、避免觅食不均及食量不足是鲎养殖成功的关键。阮世玲[28]研究了中国鲎1龄幼体养殖过程技术管理,养殖过程主要以轮虫、丰年虫幼体等饵料为主,提出以投扁藻来调节水质,首次提出单胞藻培育在鲎养殖过程中的作用。相关学者也开展了不同龄期幼鲎饵料研究[29⇓⇓-32],在不同龄期发育中,1龄幼鲎游动频率最高,主要依靠吸收胚胎储存的卵黄营养供给能量,传统育苗方式认为1龄幼鲎培育可不必投饵养殖,但在规模化生产育苗和人工养殖过程中,需要缩短养殖周期,宜添加丰年虾幼体作为动物性饵料来源,这与胡梦红等[29]研究结果也较为一致,添加底栖硅藻作为植物性饵料来源,也符合肢口纲动物的习性。

中国鲎生长周期较长,经过几年的技术探索研究,中国鲎人工驯养自然繁育初步获得成功,为中国鲎种群恢复工作提供新的思路。在台湾海峡,中国鲎资源严重匮乏。在很难获得较多的野生亲本状况下[33],改变传统杀鲎取卵的育苗方式,采用自然诱导多次产卵方式育苗,从某种意义上来说也是对濒危物种极大的保护。人工驯养繁育的最终目的是要实现规模化养殖。目前,国内外相关部门和单位做了大量鲎人工养殖的试验,但都无法成功养殖[27]。笔者认为仿生态养殖是实现中国鲎种群数量恢复的较佳方式,养殖过程中要遵循中国鲎的生物学规律,适应自然环境的周期变化,适当进行人工调控和养殖设备的智能化控制,是可以实现幼体的快速生长的,目前正在开展这方面的研究和试验。

3.4 种质资源的恢复

参考文献

雌性中国鲎不同组织营养成分比较分析

[J].检测分析成年雌性中国鲎不同组织的营养成分,探索其繁殖期的营养需求,寻找促进中国鲎性腺发育和卵细胞成熟的方法。采用国标生化分析方法对成年雌性中国鲎肌肉、黄色结缔组织和卵的常规营养、氨基酸和脂肪酸进行测定。结果表明,3种组织在常规营养成分、氨基酸和脂肪酸组成上较为一致,但在含量上存在着明显差异,肌肉水分含量最高(77.5%),卵粗蛋白含量最高(27.9%),黄色结缔组织粗脂肪(16.5%)、粗灰分(1.6%)、钙(1220 mg/kg)、磷(107 mg/100 g)含量均最高。3种组织中检测出17种氨基酸、13种脂肪酸;氨基酸组成中以谷氨酸(Glu)含量最高,脂肪酸组成中以棕榈酸(C<sub>16:0</sub>)和油酸(C<sub>18:1</sub>)含量为最高。DHA和EPA含量均为卵>黄色结缔组织>肌肉。以上结果说明,成年雌性中国鲎肌肉具有高蛋白质、低脂肪的特点,卵中含有丰富的氨基酸和不饱和脂肪酸。研究结果对于其种质资源保护、合理开发利用和营养价值评价均具有一定参考意义。

中国鲎(Tachypleus tridentatus)微卫星标记筛选及种群遗传多样性和遗传结构分析

[J].

北部湾中华鲎(Tachypleus tridentatus)幼鲎生态位及种间竞争分析

[J].

基于MAXENT模型评估北部湾潮间带中国鲎和圆尾鲎稚鲎的潜在地理分布及种群保育对策

[J].

Impact of different diets on adult tri-spine horseshoe crab,Tachypleus tridentatus

[J].

全球中华鲎资源保护现状及对策建议

[J].鲎是古老的海洋节肢动物。中华鲎(Tachypleus tridentatus)是世界现存4种鲎中体型最大的一种, 是河口生态系统的标志物种, 同时其血液被用于生产医用检验试剂――鲎试剂。中华鲎的自然地理分布范围相当狭窄, 仅局限于日本濑户内海向南延伸至印度尼西亚爪哇岛北岸以北的太平洋西岸海域, 其中在中国东岸和日本南部海域的历史产量较高。自20世纪50年代以来中华鲎种群数量出现了显著减少, 2019年中华鲎在IUCN红色名录中的濒危等级正式更新为濒危(EN), 明确了中华鲎资源呈现全球性衰退的状态, 究其原因可归纳为鲎生境破坏和过度捕捞两个方面。在开展鲎资源保护的实践工作中, 作者深刻反思当前鲎资源保护在海洋保护区划定、增殖放流及科普和野生动物保护法宣传中存在的问题并提出相应建议, 包括加快完善种群基线数据, 制定标准化种群和生境基线监测指南, 构建科学放流体系等, 以期推进全球范围内的中华鲎资源保护与科学管理。

Comparison of different frozen natural foods on survival and growth of juvenile Chinese horseshoe crab Tachypleus tridentatus:implications on laboratory culture

[J].

Is hatchery stocking a help or harm? Evidence,limitations and future directions in ecological and genetic surveys

[J].

Conservation education program for threatened Asian horseshoe crabs:a step towards reducing community apathy to environmental conservation

[J].